![]()

CRISTO DE LA SANGRE: LA IMAGEN RESTAURADA

La restauración de la imagen del Cristo de la Sangre de Nicolás de Bussy viene a demostrar una vez más la oportunidad de profundización en el conocimiento de nuestro patrimonio que supone toda intervención de este tipo. Mediante la combinación de la documentación histórica y las técnicas analíticas podemos llegar no sólo a la restauración material de la obra sino también a la recuperación del conocimiento sobre el desarrollo histórico de la actividad artística en aquellas parcelas que podían permanecer un tanto confusas. En el caso de la imagen del Cristo de la Sangre se trata de una escultura que fue muy maltratada en los sucesos del 1936, teniendo que ser recompuesta con posterioridad, sin que llegara a aparecer de una manera clara hasta dónde llegaba la obra de Nicolás de Bussy y dónde la intervención de restauración-reconstrucción. Como veremos más adelante, el contraste de las distintas técnicas analíticas ha venido a esclarecer definitivamente esta cuestión.

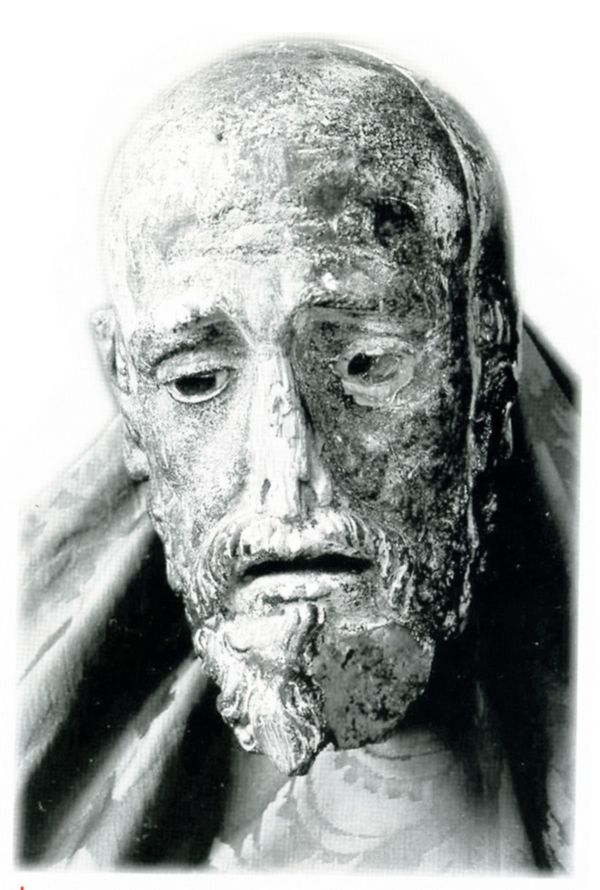

Montaje provisional de la cabeza durante la primera intervención

LA ESCULTURA PROCESIONAL Y EL CRISTO DE LA SANGRE

La imaginería procesional constituye un género escultórico con características bien definidas. En primer lugar, debe imperar la claridad en el mensaje que se quiere transmitir ya que se trata de una imagen de contemplación fugaz, al paso de la procesión, y ese breve lapso de tiempo debe ser suficiente para permitir al público que contempla el cortejo comprender completamente la significación de la obra. Esto es especialmente importante en el caso de unas procesiones como las de la Semana Santa de Murcia, en las que impera un marcado carácter narrativo. Para alcanzar este objetivo resulta conveniente un lenguaje realista que desarrolle los temas de la manera más directa posible. De ahí que fuera el Barroco el que fijara la mayor parte de los tipos iconográficos pasionarios. La escultura barroca desarrolló todos sus mecanismos de persuasión en la imaginería religiosa, especialmente en aquella destinada a representar los pasajes de la Pasión de Cristo. Resulta evidente que el dramatismo de la escultura pasionaria ofrece todas las posibilidades para explotar los recursos más dramáticamente expresivos. Se respondía así a las prescripciones emanadas del Concilio de Trento en el que se codificaron los requisitos de la representación piadosa, recomendando la elaboración de imágenes que deben mover al arrepentimiento, conmover con la remembranza de la Pasión de Cristo y utilizar todos los resortes de la persuasión en el objetivo de la conversión. Con estas premisas se explica el éxito del realismo barroco, lo que facilitaría la utilización de todo tipo de postizos en aras de una mayor verosimilitud de los sagrados simulacros y un mayor dramatismo: ojos de cristal, dientes de marfil, pelo natural, aplicaciones de corcho para simular llagas...

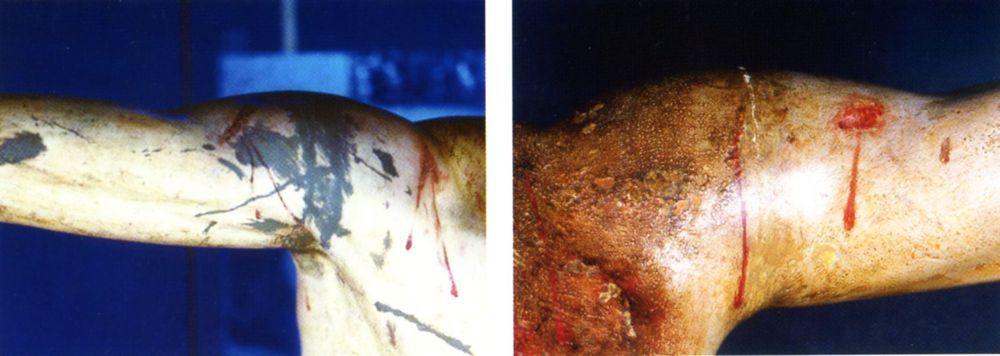

Cabeza calcinada

Junto al realismo, la cultura emblemática alcanzaría también su cumbre en el Barroco, aportando un rebuscamiento simbólico muy del gusto de los ambientes más culteranos. La utilización del símbolo, de los emblemas, permitía multiplicar la carga significante de la obra de arte, accesible en la medida en que el observador estuviese familiarizado con los códigos simbólicos y en relación con su bagaje cultural. No obstante, el común de la sociedad se encontraba mucho más familiarizado de lo que podemos estarlo nosotros con algunas de las referencias de carácter simbólico que hoy pueden aparecer como un tanto rebuscadas, merced a la relevancia de la religión en una sociedad fuertemente sacralizada que contrasta con nuestra cultura crecientemente laica.

Fotografía ultravioleta de los repintes en una pierna

En las ocasiones en las que el dramatismo del realismo barroco en la representación de las estampas de la Pasión se podía conjugar con el significado trascendente de la cultura simbólica, la plástica barroca alcanzaría sus más altas cotas. Y este es el caso de la imagen del Cristo de la Sangre tallada por Nicolás de Bussy para la Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Murcia.

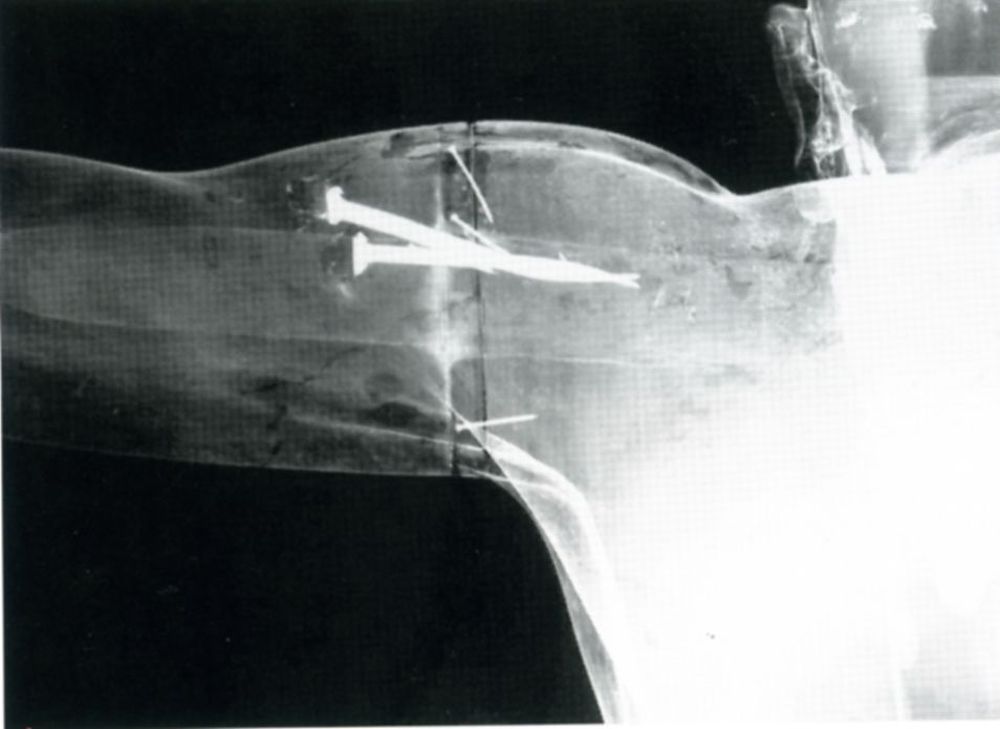

Espigas de madera en la unión del brazo. Intervención de 1991

La imagen titular de la Cofradía de la Sangre es una creación bastante posterior a la creación de ésta última si atendemos a la fecha considerada como la fundacional de esta congregación religiosa, 1411, según la cual la creación de la Cofradía habría sido consecuencia de la predicación en Murcia, en esa misma fecha, de San Vicente Ferrer, quedando erigida como tal en la iglesia de Santa Olalla de los Catalanes. Inicialmente, la imagen en torno a la que se agrupó la Cofradía sería la de un Santo Cristo del Amparo que habría sido traída por el mismo San Vicente Ferrer. Cuando en 1603 se redactan las Constituciones de la Cofradía esta se agrupa en torno a un busto de Ecce Homo, el Cristo de las Penas. La representación de Cristo Varón de dolores había sido habitual en las cofradías de la Santa Sangre, adoptando la representación de Cristo vivo y en pie, mostrando sus llagas. En 1688, los frailes del Carmen quisieron sustituir la imagen titular de la Cofradía por la de un Crucificado, lo que sin duda respondería mucho más explícitamente a los fines dramáticos y persuasivos de la escultura religiosa barroca contrarreformista. Pero, frente a lo propuesto por los frailes, los laicos cofrades se ponen en manos del escultor Nicolás de Bussy, hombre de profundas convicciones religiosas rayanas en la mística, quien sería el responsable, probablemente, de sugerir la iconografía de raíz medieval del lagar místico, es decir, Cristo, clavados sus brazos en la cruz mientras pisa el lagar del que brota su propia sangre. No es necesario resaltar el claro mensaje eucarístico emanado de tal composición iconográfica, lo que favorecería su recuperación en plena defensa contrarreformista del Santo Sacramento del altar. De esta manera, lo que podría haber sido una representación más del Crucificado se enriquece añadiéndole a la representación realista de Cristo sufriente en la cruz el mensaje simbólico de alusión eucarística, resaltando el valor de la Sangre de Cristo, representada explícitamente. En cualquier caso, lo que sí resulta evidente es que la Cofradía, al tener como titular a la Santa Sangre, pudo haber cambiado a lo largo de su devenir histórico de imagen en torno a la cual organizar su culto público. De ahí también que a finales del siglo XVII se decida asociar definitivamente el culto a la Sangre de Cristo con una imagen procesional, en la que se destacan tres elementos: la imagen de Cristo sufriente, la sangre y la cruz, símbolo de la Pasión y del cristianismo, que adquiere mayor relevancia y domina el conjunto. Si bien la iconografía del lagar místico era ampliamente conocida en representaciones pictóricas o grabados, muy distinta era la situación en el campo de la escultura, por lo que la obra de Bussy se puede considerar prácticamente un únicum. La representación escultórica prescindía de gran parte del aditamento utilizado en las representaciones pictóricas, depurando el tema hasta reducirlo a la imagen de Cristo con los brazos clavados y andar tambaleante, escoltado por cinco angelitos, uno de los cuales, sentado en un pequeño fuste, recogía en un cáliz la sangre derramada desde la llaga de la lanzada, representada por un reguero de seda roja. Los recursos dramáticos se acentúan con la utilización del pelo postizo que, unido al movimiento del trono procesional, acrecienta ese efecto de caminar vacilante de Cristo, en contraste con las figuras amables de los angelitos que revolotean alrededor de los pasos dolorosos del Titular de la Archicofradía de la Sangre. Al mismo tiempo, la posición del angelito que recoge la sangre realza el significado eucarístico de la obra al presentar de manera destacada el cáliz sacramental.

Detalle con Rayos X de la unión original del brazo derecho

En cuanto a la ejecución, la imagen de Cristo nos aparece como un magnífico estudio anatómico y de dinámica, plasmando en una inestable posición tanto el paso de Cristo como su esfuerzo por soportar el peso de la cruz, que es tanto como representar a Cristo sufriente abrumado por la carga de los pecados del mundo.

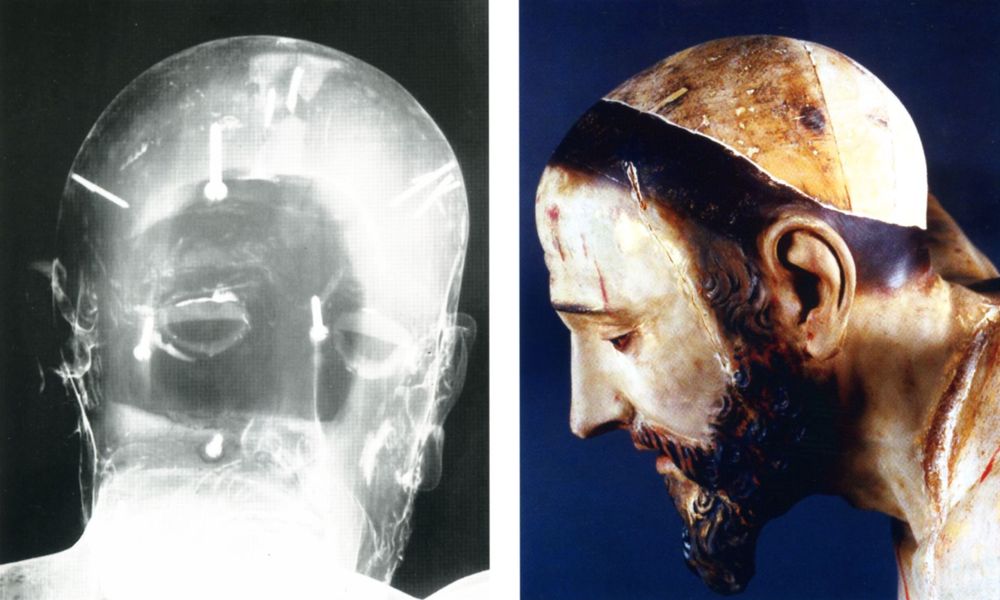

Visión con rayos X. Se aprecian los clavos de la primera restauración

PROCESO DE INTERVENCIÓN EN EL CRISTO DE LA SANGRE.

ESTADO DE CONSERVACIÓN.La imagen del Cristo de la Sangre es una escultura realizada en madera de ciprés, policromada con pigmentos aglutinados con aceites secantes, de tamaño natural con unas medidas de 140 x 140 x 56 cm.

Fue brutalmente destrozada en los sucesos del 1936, se le arrancó y se quemó la cabeza, sufrió múltiples fracturas, se le abrieron grandes grietas -de especial consideración eran la que recorría el pecho y la que desgajó parte del gemelo y tobillo de la pierna derecha- y se produjeron grandes pérdidas de soporte, como se observa en las fotografías de la época.

Fue el escultor Juan González Moreno quien se encargó de la recomposición de la obra, reuniendo las piezas y ensamblándolas, por lo que la escultura quedó recompuesta a falta de la cabeza que, calcinada, sería restaurada, repolicromada y readaptada al resto de la imagen por el imaginero José Sánchez Lozano. No obstante, la acertada intervención de González Moreno ha permitido conservar tanto la talla como la policromía original de la imagen, con excepción de los pies, abrasados, y de la cabeza que fue repolicromada por Sánchez Lozano, quien se encargaría también de la reintegración de lagunas mediante óleo, buscando una entonación con la policromía conservada en el resto de la obra. Por otro lado, fue también el escultor González Moreno quien al ensamblar los fragmentos descubrió la famosa cédula manuscrita por Bussy, fechada en 1693.

El análisis previo a la última intervención de restauración, mediante el estudio de estratigrafías, analítica de materiales, visión ultravioleta y rayos X, ha permitido, como veremos, esclarecer el alcance de las intervenciones de reconstrucción, certificando que seguimos estando ante la obra de Nicolás de Bussy con algunas aportaciones imprescindibles pero prácticamente irrelevantes en cuanto a la apreciación de su carácter original.

Tras las intervenciones de posguerra, la obra sufre pequeñas Intervenciones puntuales destinadas a paliar los daños derivados de la manipulación, el movimiento y la evolución de los graves desperfectos estructurales sufridos en 1936, hasta que, en 1991, entra en los antiguos talleres del Museo de Bellas Artes de Murcia para recibir una nueva intervención que atajase el progresivo proceso de deterioro, especialmente evidente en la apertura de grietas. Hasta ese momento, la obra había ido experimentando pequeños repintes, acumulación de barnices, desgastes de la policromía por exceso en las limpiezas, y otras alteraciones menores.

Inserción de la varilla (1991)

De la intervención realizada en 1991 se conserva documentación que nos permite apreciar el alcance y profundidad de la restauración. En ella se arregló profundamente la grieta de la pierna, incluyéndole una varilla metálica inoxidable que sirviese de contrapunto y absorbiese las vibraciones y movimientos de la madera durante el desfile procesional. Con el mismo objetivo de asegurar la estabilidad de la escultura, se procedió a la inserción de nuevas espigas de madera en la unión del brazo izquierdo con el tronco, aprovechando la vía de unión original, reforzándola. También se le eliminaron todos los repintes alterados, realizados por Sánchez Lozano, volviendo a reintegrar todas las lagunas. Únicamente se respetó el repinte del rostro, puesto que debajo, como consecuencia de las llamas, no se había conservado la policromía original y, por otro lado, el repinte aplicado por Sánchez Lozano estaba bastante integrado con el conjunto.

Las alteraciones en las reintegraciones y algunas pequeñas grietas abiertas fueron motivo para proceder a una nueva intervención en 2003-2004 en los talleres del Centro de Restauración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

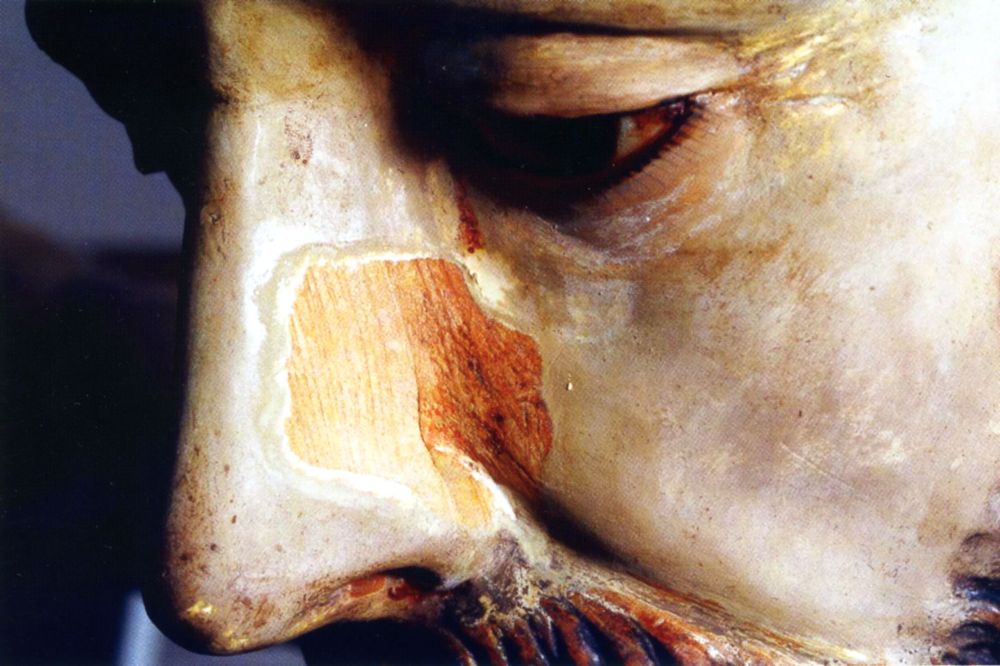

Cata que revela la unión de la nariz realizada por Sánchez Lozano

PROCESO DE INTERVENCIÓN

Antes de proceder a la restauración es necesario recoger toda la documentación sobre la obra que nos pueden aportar la historiografía y las técnicas analíticas de los materiales. El cotejo de la información aportada por las diferentes disciplinas, tanto la historia del arte como la química y otras técnicas no intrusivas de análisis material, como pueden ser la visión ultravioleta y los rayos x, nos permitirán conocer la obra, su devenir histórico, su estructura y composición material, así como las patologías más relevantes y sus causas. Una vez que tengamos toda esta información podremos pasar a marcar los criterios de intervención.

Mediante la visión de la escultura bajo luz ultravioleta podemos distinguir los diferentes repintes y su nivel de alteración, al tiempo que nos permite delimitar los barnices y su grado de oxidación. Se aprecian claramente lo que serían las zonas de fractura, así como en el rostro, lo que se corresponde con los datos aportados por la documentación de la anterior restauración y por la historiografía que se hace eco de las intervenciones de González Moreno y Sánchez Lozano.

Extracción de muestra de madera para su análisis

Otro de los procedimientos de análisis empleados es el de la exploración endoscópica, técnica mediante la que se puede comprobar el estado interno de conservación de las maderas, sus uniones y la técnica de trabajo empleada por el escultor. En ocasiones, la endoscopia ha permitido el descubrimiento de datos de especial relevancia para la historia de la obra, en el caso de encontrar alguna de las cédulas que habitualmente solían dejar dentro de la caja los escultores, conteniendo la dedicación de la imagen y certificando su autoría y fecha de ejecución. En este caso, la caja ya se conocía desde la reconstrucción de la imagen tras la guerra civil, cuando la escultura fue intervenida por González Moreno y Sánchez Lozano. La intervención de González Moreno debió limitarse al ensamblaje de los fragmentos y estucado de las uniones y grietas, tal y como aparece en las fotografías conservadas en el archivo del Museo de Bellas Artes. Posteriormente sería Sánchez Lozano quien se encargaría de la restauración de la cabeza calcinada y de cerrar la caja de la escultura, una vez realizado el sistema de anclaje de la cruz en la espalda, tal y como viene a demostrar la existencia de una inscripción interior, visible con el endoscopio, que reza "Sanchelozano me restauró en 1940 / los rojos me destrozaron".

Taller de restauración de Verónicas.................................................................................................................... Visión ultravioleta. Repinte realizado por Sánchez Lozano

Se extraen muestras de diferentes puntos de la obra, realizando con ellas estudios estratigráficos y analíticos con los que podemos delimitar las diferentes capas de materiales, desde la madera o la base de preparación para acoger la policromía a las diferentes capas de pigmentos y barnices. A tal efecto, se toman micromuestras extraídas del paño de pureza (nº 1), carnación de la espalda (nº 2), carnación del tronco (nº 3), carnación ensangrentada del tronco (nº 4), carnación de la cara (nº 5) y zona de la caja (nº 6). Para su estudio y análisis químico se emplean las siguientes técnicas:

- Estudio de las micromuestras mediante microscopía óptica con luz incidente, y trasmitida. Tinciones selectivas con distintos reactivos y ensayos microquímicos. La medida del espesor de las diferentes capas se realiza mediante una lente micrométrica con el objetivo 10 X/0,25 en la zona más ancha del estrato.- Cromatografía en capa fina de alta resolución (HPTLC).

- Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR).

- Microscopía electrónica de barrido-microanálisis mediante espectroscopia por dispersión de energías de rayos X (SEM _ EDXS).

Las analíticas nos permiten distinguir la policromía original de los repintes modernos, corroborando lo mostrado por la visión ultravioleta y proporcionándonos una información detallada sobre la naturaleza de los pigmentos y la técnica policromadora empleados por Bussy.

En las micromuestras estudiadas se ha comprobado que la capa más interna o aparejo es de yeso y cola de origen animal. Casi todas las micromuestras contienen una sola capa de pintura original, de la que sólo quedan restos en la nº 2 y nº 5. En la nº 4 existe una superposición mayor de capa de pintura debido a que se han colocado las pinceladas correspondientes a la sangre sobre la carnación. La sangre ha sido realizada a partir de una gruesa capa de laca roja, a modo de veladura, encima de un fino fondo rojo opaco, aplicado sobre la carnación.

En cinco de las micromuestras estudiadas aparecen repolicromías. Atendiendo a la composición de materiales, se separan en dos grupos: el primero (sombreado en azul en las tablas) contiene materiales tradicionales, por lo que podrían corresponder al original o intervenciones anteriores a la segunda mitad del siglo XIX. El segundo grupo (sombreado en verde en las tablas) contiene blanco de bario y blanco de zinc, lo que indica que estas policromías están realizadas a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando comienzan a utilizarse estos materiales.

Los restos de policromía original de las micromuestras nº 2 y nº 5 aparecen cubiertos por una capa de estuco de yeso, tierras y cola de origen animal. En ambos casos las capas de pintura de la superficie contienen los materiales de la repolicromía más reciente, por lo que el estucado también parece corresponder a la última intervención.

Visión ultravioleta. Repinte en la unión del brazo......................................................................Estado inicial. Alteración y oxidación de barnices

Por último, se observa que el aglutinante empleado en las capas de pintura, tanto en las más antiguas como en las más recientes, es aceite secante.

De entre los análisis técnicos a los que se puede someter a una obra de arte, en concreto a una escultura de madera policromada (como son: exposición con luz ultravioleta, visión con infrarrojos, endoscopia, estratigrafía, etc.), es sin duda la realización de placas radiográficas la técnica que más datos aporta, tanto de su estado actual como de su ejecución, pudiendo incluso determinar autorías dudosas mediante el análisis comparativo de diferentes obras.

El día 23 de septiembre de 2003 fue trasladada la imagen del Cristo de la Sangre a la Clínica Ibermutuamur, que generosamente se ofreció a prestarnos sus medios técnicos para realizar a la escultura un reportaje completo y exhaustivo de placas radiográficas. Con este método de análisis se pretendía alcanzar diferentes objetivos:

- Determinar con exactitud intervenciones anteriores: clavos nuevos, grietas encoladas, tornillería actual.

- Observar las uniones originales y los posibles clavos de forja utilizados por el autor.

- Determinar los diferentes tipos de madera, pues en radiografías blandas se observa perfectamente la veta de la madera.

- Analizar con exactitud las aportaciones e injertos de madera.

- Poder constatar la existencia de caja de vaciado así como su tamaño y recorrido.

- Estudiar la verdadera talla, pues algunos autores añadían yeso para modelar algunas zonas más delicadas, como el pelo, cuenca de los ojos o axilas.

- Observar las uniones en brazos, determinando las espigas y su recorrido.

Con todo esto además de recabar información histórica sobre la obra, también aportamos información fundamental para el trabajo posterior del restaurador, pues sabrá con total exactitud por donde puede intervenir sin encontrar obstáculos en su camino. El estudio radiológico nos permite apreciar el método de ensamblaje de las distintas piezas empleado por Bussy, desvelando el secreto de la gran estabilidad de los brazos extendidos del Cristo, posible gracias a las espigas de gran tamaño (32 x 3 cm.) que recorren los brazos. Mediante la radiografía podemos también apreciar la caja de la escultura, así como los ensamblajes modernos realizados por González Moreno en su reconstrucción de posguerra. Otra intervención más reciente, pero de gran importancia, como fue la inclusión de una varilla metálica en la pierna para asegurar la estabilidad de la escultura en su desfile procesional, también puede ser apreciada perfectamente, constatando que dicha varilla se encuentra en buen estado y no ha producido ningún deterioro en la estructura de madera.

Pero, sin duda, la información más valiosa aportada por el estudio radiológico se centra en la cabeza de la escultura. Las placas radiográficas de la cabeza del Cristo nos muestran elementos modernos como son los tornillos que serían empleados por Sánchez Lozano para unir esta pieza. Pero la estructura de la madera nos muestra la parte del rostro de la misma naturaleza que el resto del cuerpo, lo que nos está hablando de la cabeza original esculpida por Nicolás de Bussy. Perfectamente se puede distinguir los elementos añadidos por Sánchez Lozano: una cuña de madera que permitiese, en el área occipital, unir el rostro con la parte trasera del cuello, así como los añadidos de la nariz y los mechones de la barba. La información aportada por el análisis radiológico se corresponde con lo relatado por Sánchez Moreno en 1943: "[...] Destruido [el Cristo de la Sangre], fueron recogidos sus trozos y unidos; la cabeza calcinada se restauró por el escultor local Sánchez Lozano -así como el resto- en 1940".Publicado en la revista "LOS COLORAOS". Edición de la Archicofradía de la Sangre. Murcia. Abril de 2004